概要

温度センサを無線化します。

Windows PCと接続し、出力を波形として観察します。

温度センサに息が当たることで温度が変化するのを利用して呼吸状態を測定します。

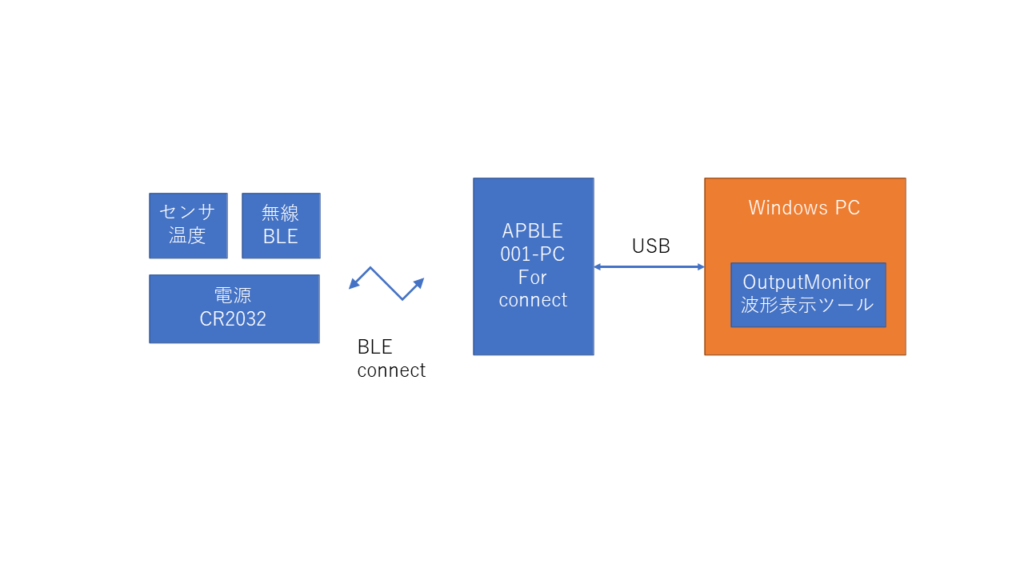

今回の構成(温度センサ・APBLE001-PC・OutputMonitor)

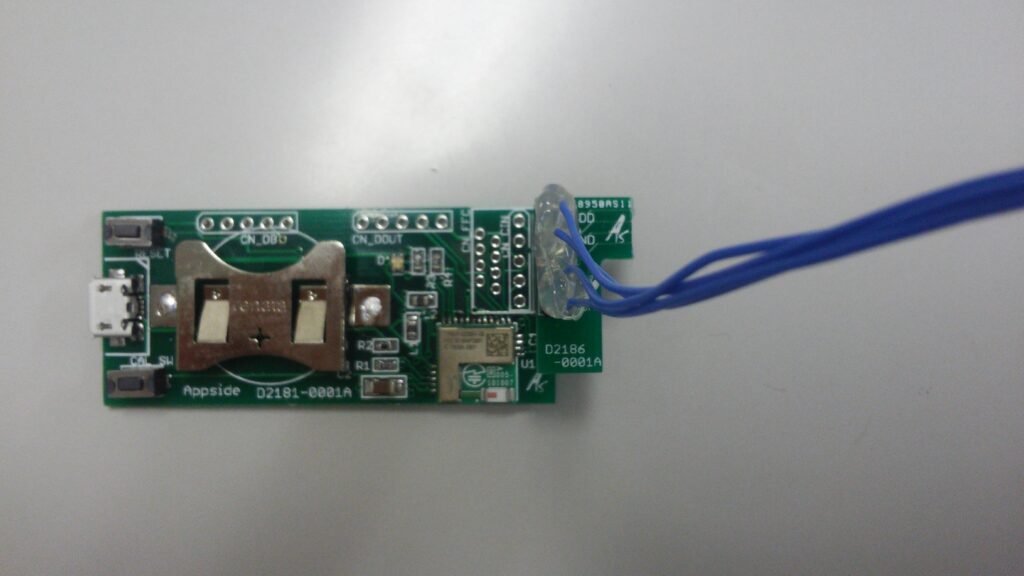

使用しているセンサは、温度センサです。温度変化が呼吸の速度に追従してほしいため、熱容量が小さくなるようにプリント基板の設計を行いました。

今回は、インターネット経由でサーバへデータを送信するのではなく、ローカルPCでセンサ状態の監視を行います。

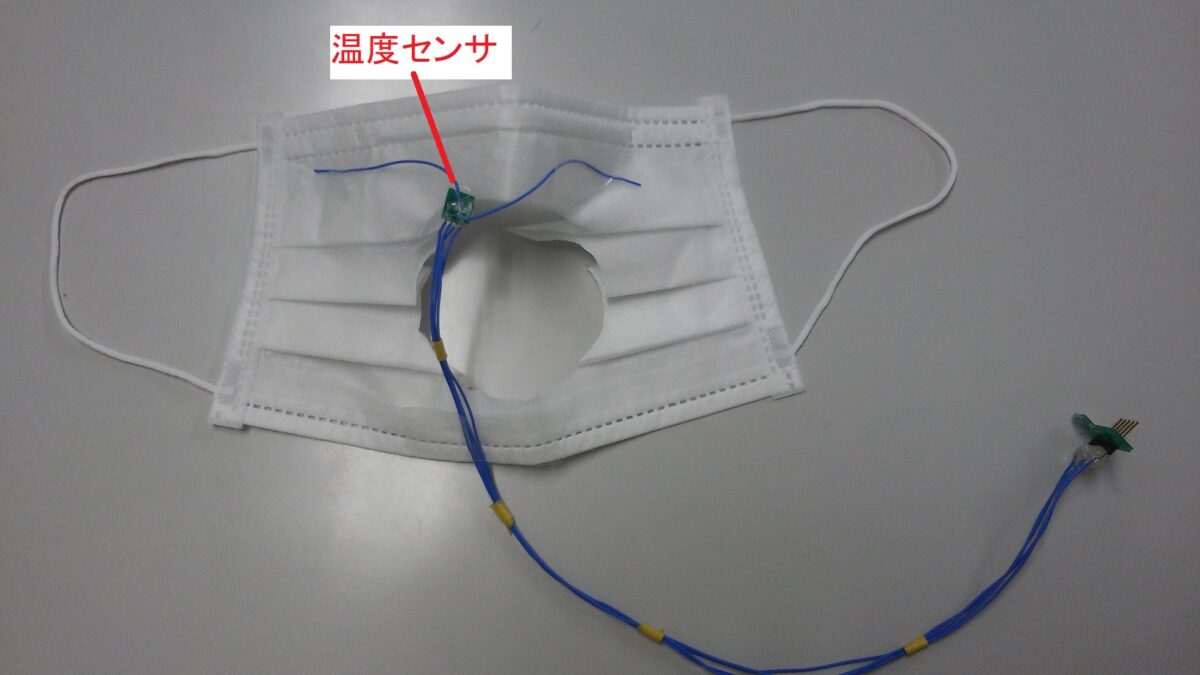

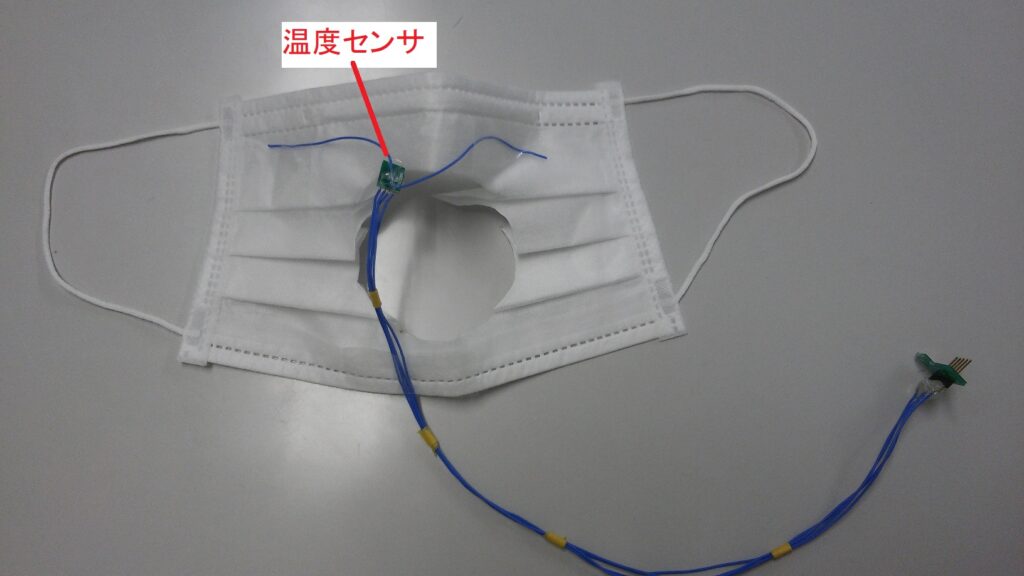

マスクに穴を開け、息が当たる位置に温度センサがくるように固定しました。

センサから延びている配線の先にBLE送信機を接続しています。

無線方式はBLE connectです。カスタムプロファイルで使用しています。約150ミリ秒に1度、測定値を送信しています。BLEマウスやキーボード等のHIDデバイスでも使用されている技術ですので10ミリ秒や20ミリ秒程度でも通信可能です。BLEビーコンとは異なり双方向の通信なので受信されたことを確認することも可能です。

電池はCR2032です。今回の構成だと数ミリアンペアと非常に低消費電流ですので、連続動作で2日程度動作します。

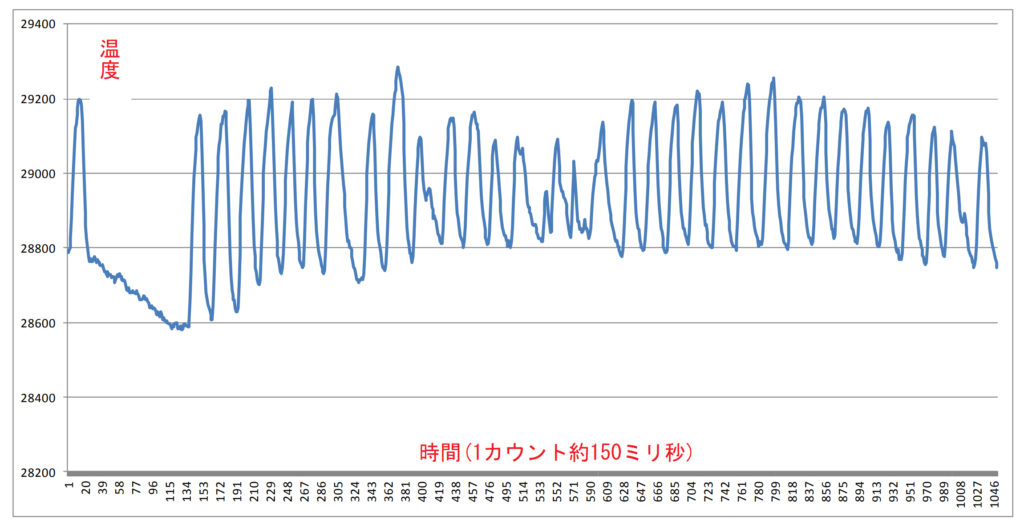

呼吸の測定結果

温度センサの読み値は、温度センサの出力値そのままで、温度への変換は行っていません。データを見ると呼吸の周期に対応して温度が上下しているのがわかります。

センサを使用して呼吸を測定するには、息の風圧を測定したり、呼吸時の胸の変動を測定したり、と様々な方法があると思いますが、今回は温度センサを利用しました。測定したいパラメータに対して、どういったセンサをどのように利用してデータを取得するかは、正解が一つしか無いわけではなく様々なアプローチがありますので、お客様の抱えている問題を伺ったうえで、まず実験からというご提案をさせていただくこともあります。