概要

光学式測距センサを使用した光学式近接スイッチを無線化します。

スイッチが反応するとBLEビーコンでデータを出力します。出力したデータは、M5Stackで作成したオブザーバで受信し、ビープ音を鳴らします。

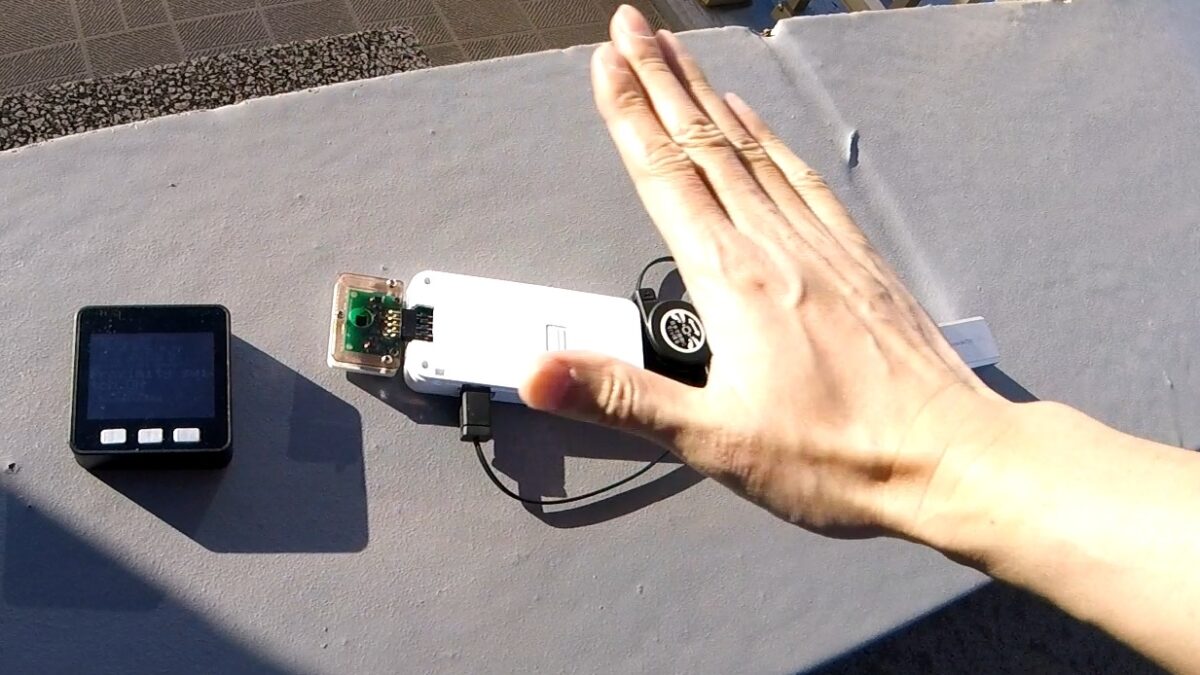

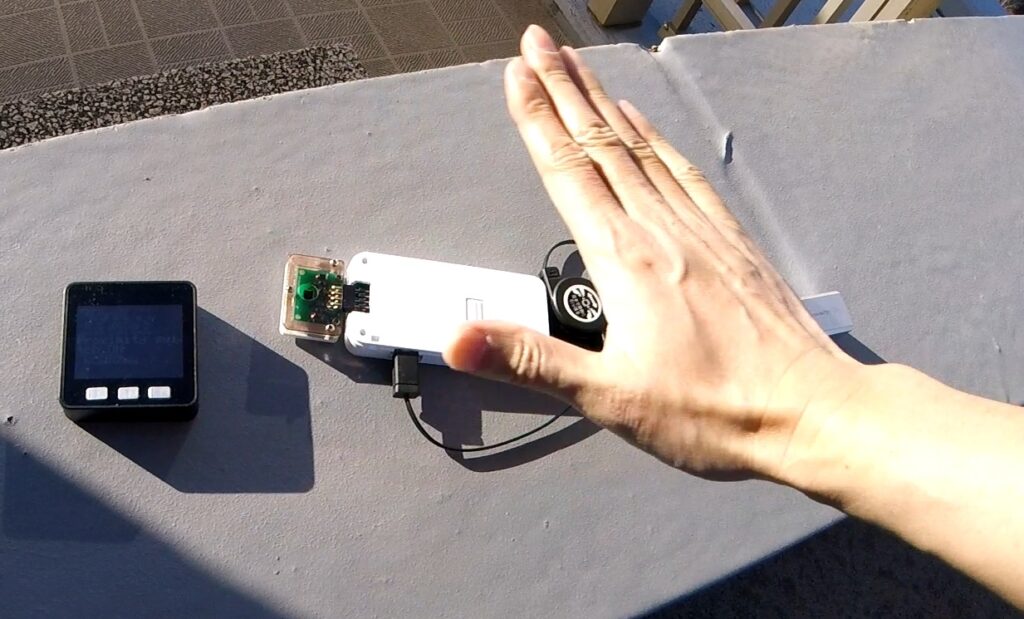

光学式近接スイッチは、太陽光の下でも動作することを実演しています。

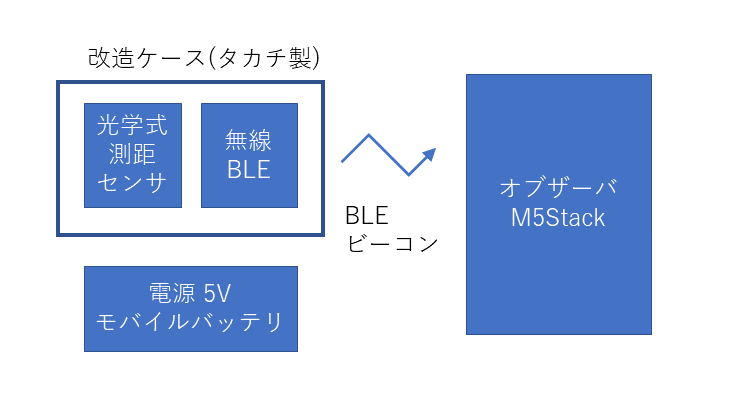

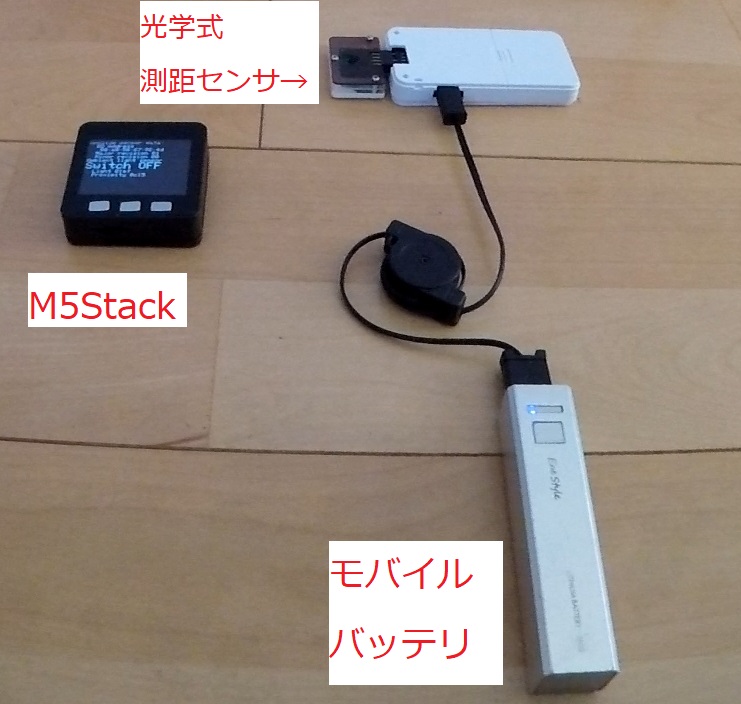

今回の構成(ワイヤレス光学式近接スイッチ・M5Stackオブザーバ)

光学式測距センサを利用した近接スイッチです。光を出力し、光が戻ってくるまでの時間を測定することで距離を求め近くに物体があるかどうかを認識することを利用しています。赤外の波長の光を使用しているため、目で検知することはありません。光を送信・受信する部分に障害となるものを置けないことが設計の障害となりますが、センサ自体の大きさに比べて検知できる距離が長いことが利点です。以前ご紹介した焦電センサを使用した近接スイッチや静電容量式近接スイッチと比べると、光を出力しなければならないという原理であるため消費電力は大きいです。

無線方式はBLEビーコンです。10秒ごとにスイッチの状態を確認し、データを送信しています。今回は電池にモバイルバッテリを使用しています。発光させる測定方式であるため、例えばコイン電池(CR2032)の様に大きな電流を取りにくく電圧が低い種類の電池はすぐに使えなくなってしまいます。ただし、それは発光に用いるLEDの特性に依存します。フォワード電圧(Vf)の低いLEDであれば電圧に余裕ができますし、発光時の電流を減らせば電池の電圧降下(電池の内部抵抗×電流)の影響が小さくなります。BLEビーコンは非常に低消費電力ですが、送信しているだけなので受信されているかどうかの保証は無く、取りこぼすこともあります。

M5Stackは、BLEビーコンからのデータがオンであることを確認するとビープ音が鳴るようにしています。今回は短時間の動画でもわかりやすいように音が鳴るようにしてありますが、サーバへデータを送信して、どこに置かれたセンサがいつ反応したかを記録しておき分析したり、メール等で複数の人に知らせたりすることも可能です。

動作原理として光を使用していますが、変調をかけた光を出力して、変調のかかった光を受信するようにフィルタをかける仕組みになっているため太陽光の下でも動作します。