概要

手作り電極を使用した静電近接スイッチを無線化します。

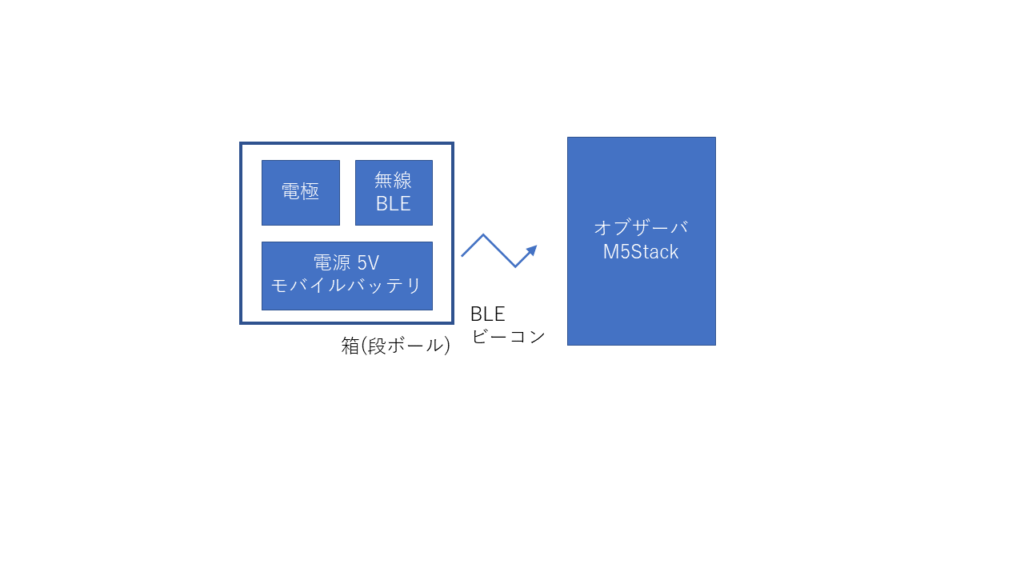

スイッチが反応するとBLEビーコンでデータを出力します。出力したデータは、M5Stackで作成したオブザーバで受信し、ビープ音を鳴らします。

静電容量センサを利用したスイッチは、アルミホイル等を使用した電極を使うことで実験することができることを実演しています。

今回の構成(ワイヤレス静電近接スイッチ・M5Stackオブザーバ)

静電容量センサの検知距離を延ばす考え方

静電容量センサを利用した近接スイッチです。人体のような導電体が電極に近接することで静電容量値が変化することを利用しています。検知距離を長くしたい場合は、サイズを大きくする必要があります。例えば距離を2倍にしたい場合、電極の面積は2×2で4倍にします。距離を3倍にしたい場合は電極の面積は3×3=9倍にします。回路の感度を高くすることで微小な変化を検知する方法もありますが、ノイズに対しても感度が高くなりますので設計に要求される難易度は高くなります。

ここで言うノイズとは、静電容量測定値に影響を与える要素のうち、検知対象のもの以外の全てを指します。人体の近接による静電容量の変化を検知したい場合、それ以外の要因による測定値の変化はノイズです。このため、電気的な変動・物性的な変動・位置的な変動等を主に考慮することになります。

無線方式はBLEビーコン

無線方式はBLEビーコンです。毎秒静電スイッチの状態を確認し、データを送信しています。今回は電池にモバイルバッテリを使用していますが、静電容量センサはとても低消費電力なのでコイン電池(CR2032)を使用したとしても複数か月連続動作可能です。BLEビーコンは非常に低消費電力ですが、送信しているだけなので受信されているかどうかの保証は無く、取りこぼすこともあります。

M5Stackは、BLEビーコンからのデータがオンであることを確認するとビープ音が鳴るようにしています。今回はわかりやすく音が鳴るようにしてありますが、サーバへデータを送信して、どこに置かれたセンサがいつ反応したかを記録して置き分析したり、メール等で複数の人に知らせたりすることも可能です。

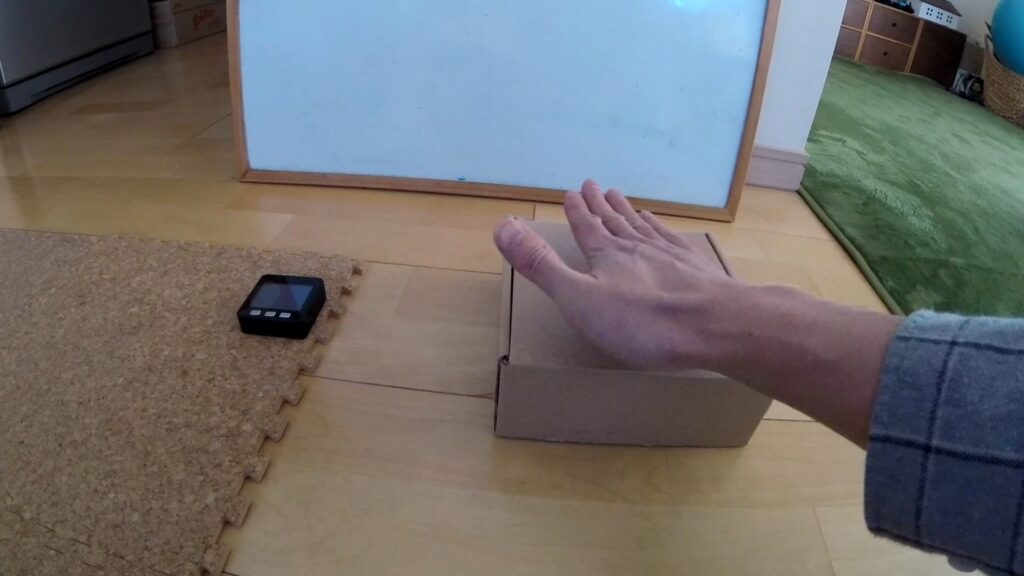

箱の中にはアルミホイルを使って作成した電極が貼り付けてあります。箱の裏面に貼り付けてある電極で検知するため、表面のデザインに自由度があるのが静電容量センサを使用する利点の1つになります。また、検知したい対象物が手のひらや、もしくはもっと大きなものであれば、このように手作りの電極でも実験することが可能です。どのくらいの感度があるのか、応答性はどの程度か、誤動作を避けるためにはどういう構成にすれば良いのか、早めに知っておくのは参考になると思います。